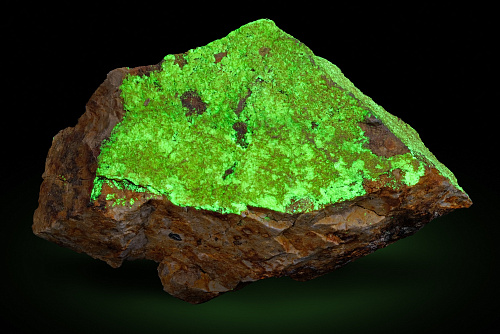

Учеными исследовалась не только сама пшеница, но и почва, на которой она растет. Эксперименты проводились в Еткульском районе Челябинской области на полях, где выращивалась озимая пшеница. Был составлен следующий ряд тяжелых металлов по их вкладу в загрязнение почвы: на первом месте медь, затем цинк, затем железо и марганец.

Содержание металлов изучали в различных органах озимой пшеницы сортов Омская и Оренбургская на разных стадиях развития. Было изучено, как накопление металлов происходит при трубковании, затем при колошении и после созревания зерен. Оказалось, что корни пшеницы аккумулируют медь сильнее всего в стадии колошения, а побеги – на стадии созревания.

Загрязнение цинком на класс ниже и дает иную картину. При переходе от стадии трубкования к стадии колошения степень накопления цинка незначительно уменьшается, а на следующей стадии достигает максимального значения.

.jpg)

Источник: пресс-служба ЮУрГУ

Концентрация железа и марганца в зернах пшеницы находится на низком уровне. При этом значение индекса биоаккумуляции по железу уменьшается на всех стадиях роста; по марганцу – сначала уменьшается к стадии колошения, а после, как и цинк, достигает максимального значения на стадии созревания.

Сравнение двух сортов показало, что Оренбургская пшеница имеет лучшие барьерные показатели, чем Омская при переходе цинка, марганца и железа из почвы в надземную часть растения, в большей степени аккумулируя данные металлы в корнях.

В итоге челябинским ученым удалось разработать методику оценки загрязняющих веществ в злаках, вычислять коэффициент биоконцентрирования, описывающий переход тяжелых металлов непосредственно из почвы в органы растений.

«Загрязнение металлами сельскохозяйственных территорий не обязательно приводит к повышению уровня вредных веществ в зерновых культурах, – поясняет старший научный сотрудник лаборатории экологических проблем постиндустриальной агломерации Татьяна Крупнова. – В нашем случае коэффициенты бионакопления металлов в зернах оказались низкими при том, что в почвах присутствовали цинк и медь в количествах на уровне предельно допустимых концентраций. Наши исследования будут продолжены, они помогут оценить реальные экологические риски от загрязнения почв».Подробнее с материалами исследования можно ознакомиться в научных статьях.